一、综述

文化的演变是一个渐进的过程,所有民族会在长时间内形成属于自己的语言、文字、信仰、生活习惯;小到使用的餐具,大到婚丧嫁娶和生活的哲学,这些都是文化的范畴;在人类历史进入21世纪中期的时候,在全世界范围内产生了一种对文化认识的普遍危机,这种危机是多元化到一定程度的必然表现,主要体现于多民族国家内的文化认同出现偏差,人们对是否需要保留区域性的文化产生了疑虑,简而言之,是多元化与统一化的矛盾。

在民族文化发展的长河中,会有一些特殊的回潮现象,古典文化再次出现在人们的视野中,这种情况在14~16世纪的西欧以及21世纪的中国有非常明显的表现,如果从马克思主义哲学的角度来说,前者是一次阶级对抗的需要,后者是无产阶级维持其优势统治的需要。无论出于哪种考量,文化都是政治及经济的一种衍生产物,也是其集中体现。

二、各国发展情况

传统文化复兴在23世纪的回潮在三个不同的国家也有不同的体现:

中国:又一次民族融合

21世纪中期,儒学思想在中国的复兴很大程度上弥补了因为社会主义带来的无神论和经济发展而产生的思想危机,通过对儒学中的和谐思想的新解释,中国也迎来了属于那个时代的文化繁荣,随着中国在一系列国际性事务中越来越大的优势,中国人民在这种外部刺激下变得越发的自信。

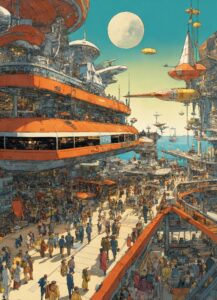

这种自信也作用在了文化上,在中国的一些传统节日里,选择汉服的女性越来越多,汉服的形式也从明朝时期的拘谨形式向更加开放大气的唐朝形式转变,汉服的晚礼服出现在各种场合的宴会中。发簪取代了许多时尚发饰,用料也更加考究,在21世纪末的一次拍卖会上,一支玉制蝶纹双琉璃发簪拍出了2亿8千万的高价,也是大众审美发生变化的体现;建筑上,中国经历了一次对各种古建筑群的大规模修缮,中国领导人还在北京新中华门的九鼎广场进献了著名的《华夏祭天表》,并且镌刻在9块鎏金板上。在将西伯利亚纳入版图后,中国政府在海参崴修建了著名的人民力量广场,似乎一切都在向着最好的方向发展着。

然而,在繁荣的表象背后,矛盾却日益激化,民众不断膨胀的自信心并没有形成国家所希望的包容性,相反的,极端民族主义却在汉族心中渐渐萌芽,对于少数民族的不满日益激化,要求废除自20世纪中叶起实行的民族优待政策的呼声日益高涨。

汉族核心论也影响到了学术界,中南大学中文系朱靖垣教授在一场讨论民族关系的大会上首次提出了“我们的国家并不存在少数民族,只有占主体的汉民族和边缘民族两类”的所谓“边缘民族论”,虽然他受到了当时与会专家几乎一致的批评,但是在互联网上,朱教授的这番言论却受到了追捧,再加上朱靖垣自身所谓的“明朝皇室血统”,使得他很快成为了大汉族主义者的核心领导人并拥有非常多的支持者。

当时的政府正处于21世纪中叶改革的关键时刻,处于对稳定的考虑,也只是做了一些象征性的批评。这无疑助长了大汉族主义者的气焰,在随后的半年中,朱靖垣的泛汉族主义思想被一名叫郑诚的社会运动家延伸成为正式的排他主义思想,再加之改革终于步入民族政策的关键领域,要求废除民族优待的言论铺天盖地而来。

就在所有人都在为是否保持民族特殊性而辩论的时候,在西北联合大学演讲的朱靖垣教授遭到极端少数民族分子袭击,虽然经过2天的抢救朱靖垣脱离了生命危险,但是,郑诚却利用这次事件使绝大多数的人大代表投票通过重新制定国家民族政策的决议,这件事引发了一系列的少数民族骚乱,包括大量东南亚和非洲(亦即“阿非利华”——非洲裔中国公民)新移民也对自己身份认知的混乱,也间接引发了在中国历史上被称为“大撕裂”的可怕时期。

但是,正如中国人信仰的中庸哲学和循环理论,正是在大撕裂不断的观念碰撞中,新一代中国公民对于民族、民主和稳定有了新的看法和理解,国家机器的强大能量再一次释放,这首先体现在少数民族的名称变化。

全新的民族政策规定,中国是由中华民族组成的统一民族多元文化国家,占主体的为汉文化系人口,其余人口被分为多元文化系人口和新文化系人口(新移民)。所有文化系的人口接受无差别的统一教育,同时多元文化系的人口不再以血统为界限,而是以认同或学习这一文化系的人构成,且政府鼓励不同文化系的人口流动,但是不刻意保留特殊文化系,更多的是以一种共同记忆的方法予以承认,并由中央政府拨款,建立了133座共同记忆保留库。

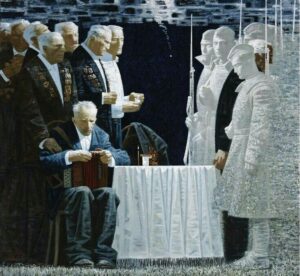

之后,随着行省制度的废除,原本以区域为界的少数民族自治区被包含进77个大都会区之中,极端民族主义者逐渐销声匿迹。2070年代的一次全国人民代表大会上,代表们以绝对多数通过了国务院《关于“华夏信仰工程”最后阶段工作实施报告》,从那天起中华人民共和国民族与宗教事务委员会正式解散,取而代之的是“全国共同记忆以及信仰事务管理局”,延续了100多年的民族区域自治制度正式走入历史,一如它的设计者对它的期待一样,它完成了自己的历史使命,中国的文化发展进入了一个崭新的阶段。

欧罗巴:从第二次文艺复兴到新拉丁运动

21世纪50年代之后,随着7年动乱以及巴尔干-近东战争和北极战争的结束,欧罗巴合众国(VSE,欧罗巴)逐渐迎来了久违的黄金时期。

政治上,基督教团结党与教廷共同组成的梵蒂冈-布鲁塞尔核轴心受到了绝大多数欧罗巴人民的认同,伴随着一系列的宗教保守主义法规,国家政治也从最初的混乱走上了正轨;经济上,欧罗巴合众国政府对加盟邦内部的各种重工及航天企业进行了大范围的整合,国家干预主义占据了经济的主导思想,由政府补贴的强大工业促使第一产业迅速恢复,截止巴尔干-近东战争结束的第二年,欧罗巴合众国就重新实现了农业自给自足,而欧洲良好的教育基础又为科技创新领域输送了大量的人才,并促使了大量超级企业的诞生,强大的科技创新能力推动欧罗巴迅速恢复。

据此,欧罗巴罗马国立大学政治学教授路易吉·丹尼尔(Luigi·Daniele)于2097年在全欧高等学院学术会议上提出了泛欧-古罗马复古主义,标志着南欧地区新的文化意识形态觉醒了,这件事成为了日后被人称作第二次文艺复兴的开端,这背后,自然是有梵蒂冈方面的政治考量,随着东欧战争和巴尔干-近东战争的结束,德意志民族的国际威望空前高涨,而与之相对的,南欧诸国却陷入了迷茫,为了维持梵蒂冈-布鲁塞尔轴心微妙的平衡,教皇的主教们运用自己强大的影响力,培植了与西北的日耳曼派系相抗衡的南欧拉丁派系,这个做法可谓是一箭双雕。一方面,由于拉丁派的存在,使得高傲的日耳曼派不得不考虑梵蒂冈的声音;另一方面,拉丁派作为南欧也就是天主教大本营的重视也在暗中增长着梵蒂冈的力量。

拉丁派对于文化的影响无疑是巨大的,拉丁文在南欧再次成为了圣经的唯一解释性语言,自从哈伊莫斯加盟邦成立之后,拉丁派抓紧机会,填补了因东正教的混乱而带来的巴尔干信仰真空,在与希腊本土的文化进行了一次融合之后,在曾经的东正教大本营站稳了脚跟。在这期间,拉丁文化不断的创新,从改革宗教仪式,到融合希腊的建筑风格,拉丁语逐渐简化其发音和书写形式,并开始一点点统一作为其分支的西班牙语、葡萄牙语和意大利语。在拉丁派主导的南部各加盟邦都开始教授新拉丁语,而原来的语种,变成了方言。

有趣的是,这样的拉丁化改变甚至影响到了食物,一些之前在南欧地区出名的烹饪方法,都被用拉丁式烹饪取代。而一种将炖菜和海鲜烩饭结合的方式,被称为“拉丁什锦饭”流行于新开的各种拉丁餐馆。

22世纪第一年的元旦,时任教皇在巴塞罗那参加了圣家族大教堂的竣工仪式,这座始建于1882年,出自于建筑大师安东尼奥·高迪手中的杰作,本该在2026年完工,但是由于受西班牙的债务危机以及随后三十年欧洲大陆动荡的影响,工期被严重拖慢。在伊比利亚加盟邦成立后,欧罗巴议会对于重修教堂一事争论不休,就在大家都为这个建筑界瑰宝的命运惋惜时,梵蒂冈运用自己强大的经济实力使得教堂得以重新开工,并在2100年正式完成。落成仪式当天,教皇亲自为教堂金顶进行了祝福仪式,并宣布,圣家堂成为新合并的伊比利亚教区大主教的座堂,象征着伊比利亚的虔诚与团结,在场的拉丁族裔无不欢欣鼓舞,这件事也宣告着拉丁派的实力首次到达顶峰。

至此,标志着南部意识形态觉醒的第二次文艺复兴运动正式变为了新拉丁运动,以伊比利亚、意大利、哈伊莫斯三个加盟邦为首的拉丁派,超过诺德派和斯拉夫派,崛起成为欧罗巴地区的第二大文化群,日耳曼派本希望培植伦巴第地区文化以控制南欧的想法宣告破产,而拉丁派用自己独特的文化影响着欧罗巴合众国及世界的文化发展,其影响力更是扩展到中南美洲和西部非洲。

美联:北部大垦荒

如果人们要评价21世纪最大的变局,那一定是北美的局势了,美利坚合众国的解体是美利坚民族内心永远无法抹去的伤痕和耻辱,就连曾经被打的毫无还手之力的墨西哥,都从这件事里分得了一杯羹。好在,美利坚还有大北方中的加拿大,美国与加拿大的合并至少令北美联邦(NAF,美联)没有彻底沦为二流国家。

即便如此,美联依然面对着巨大的挑战。一方面,太平洋国的成立带走了硅谷的一大批企业和创新人才,也失去了西北部重要的工业基地,南部三州(德克萨斯、新墨西哥、亚利桑那)与墨西哥合并成为墨萨克斯(Mexas)后,美联的矿产资源和农业也损失惨重,更要命的是,与加拿大合并后的美联人口依然不比战前。

美联的政治家们沉痛的思索着自己国家的未来,在这个过程当中,他们把目光放到了因全球变暖而逐渐显露在眼前的加拿大腹地,这些曾经人迹罕至的地区拥有着大片未开发的土地和资源,一如曾经美国的西部,于是,美联政府发布了新的北部移民计划。很快,美联的整个国家都被调动起来,就像当年对西部的拓殖。

一方面,美联鼓励印第安人接受新的土地,加快将这些曾经北美的主人融入到主流社会当中,在政策上给印第安人以极大的便利。鼓励生育,国家分配了北方的土地,并给予劳动工具,在北部兴建新的学校和基础设施,不仅如此,美联还将印第安人古老的内敛和坚韧的文化作为样板予以宣传,这大大的鼓舞了一度士气低迷的美联人,这种深深植入美联人心中的拓殖精神被再次唤醒,那些年,美联的经济增长速度甚至超过了柯立芝繁荣时期的水平。但是,美联人却刻意压制了自己曾经张扬的性格,这种心态在文化上的体现最为明显:

首先,在音乐上,美联人放弃了对通俗音乐甚至是爵士乐的追崇,受到印第安文化的影响,排箫等古老的乐器与小提琴及钢琴的合奏成为了主流,那种深入人心的清澈的音乐,促使人们在北部优美的环境中寻找内心的宁静。音乐主流的改变对人们的影响巨大,美联人逐渐摆脱了曾经的拜金主义和浮躁的艺术形式,团体主义、互助、自省等之前几乎不可能出现在主流美国文化主体中的形式被广泛的接受了。

其次,曾经以个人英雄主义泛滥的好莱坞电影,被更多强调责任和集体的电影所取代。2098年7月,一部名为《北方》的电影成为了北美影史上票房最高的电影,这部讲述美联白人与印第安人联手开拓北方的艰辛故事的电影得到了美联人民内心的共鸣。

影片成功塑造了白人罗伯特·阿尔贝恩和印第安人肖恩·伍迪查尔两名角色,并且用极其深厚的笔墨刻画了当人类面对自然灾害之时内心的迷茫和恐惧,以及重建家园的不屈决心,也展示了在困难中不同的民族之间深厚的友谊,电影中罗伯特在面对洪水时说的那句“恐惧是自己的,它不由任何事物带来。”以及肖恩说的“我可以折服,但我决不屈服。”成为了美联在战后北拓精神的完美写照,也成为当年杂志封面广泛引用的话语。

第三,在节日上,美联对感恩节的重视程度甚至超过了国庆日,这个曾经由白人和印第安人一同庆祝的节日再一次回归了它的本真,在当日,白人家庭一定会与印第安家庭进行互动,分享一桌丰盛的晚餐,人们盛装出席,围着象征友谊的篝火载歌载舞,并相互交换好看的饰品和服饰。至于混合家庭,更是把这一天看的尤为重要,美联所宣传的北美大陆乃“自古以来”由白人新教徒和印第安人主宰的共识,成为了这个国家最重要的基石之一。

最后,美联的宗教保留了新教特有的简朴和特色。同时,由于印第安图腾信仰和泛灵教的影响,美联的新教会对生命和救世主的看法却不同于传统的天主教,并在此基础上演变除了万灵教会之类的对所有生灵拯救的思想。

总而言之,美联人民凭借着北部大垦荒带来的空前繁荣,促进了内部文化大整合,现在的美联文化虽然不比以前更加包容,但是它所带来的对于统一的认知和强烈的国家使命感一直驱使着美联人向前进步。

三、总结

虽然上述三个例子的发生时间并不在23世纪,但是它切切实实的影响到了今天的世界,无论是哪一种,随着大分裂再次向大一统方向靠拢,国家对于统一文化认识及意识形态的需求空前一致,加上来自翡翠文明的影响,各国对于文化软实力的输出也有了全新的认识。就像中国人在21世纪早期就已经认识到的那样,综合国力的斗争永远不会局限于政治和军事领域,各种形式的文化输出不仅是保障本国国民形成统一认知的关键。

更重要的是,正如塞缪尔亨廷顿所言,国与国之间的冲突已经不再重要,现在世界范围内已经形成以中国为首的儒家文化圈(或者称之为华夏文化圈)、以欧罗巴为首的天主教文化圈、以美联和英国为首的新教文化圈、以斯拉夫为首的东正教文化圈和以伊斯兰世界联盟为代表的伊斯兰文化圈。这些文化圈正在不断的吸收边缘国家加入,未来的冲突恐怕只会是文化圈之间的冲突、融合与重组。

作者:陈修文